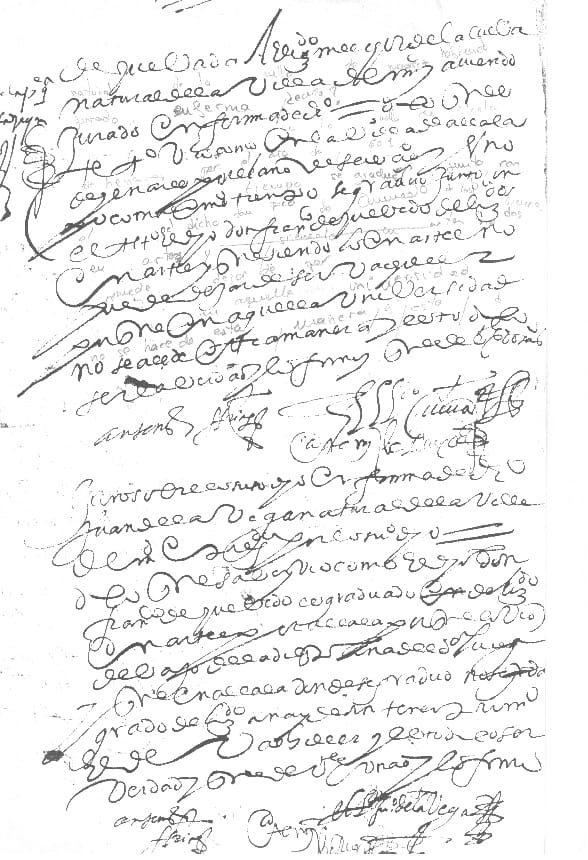

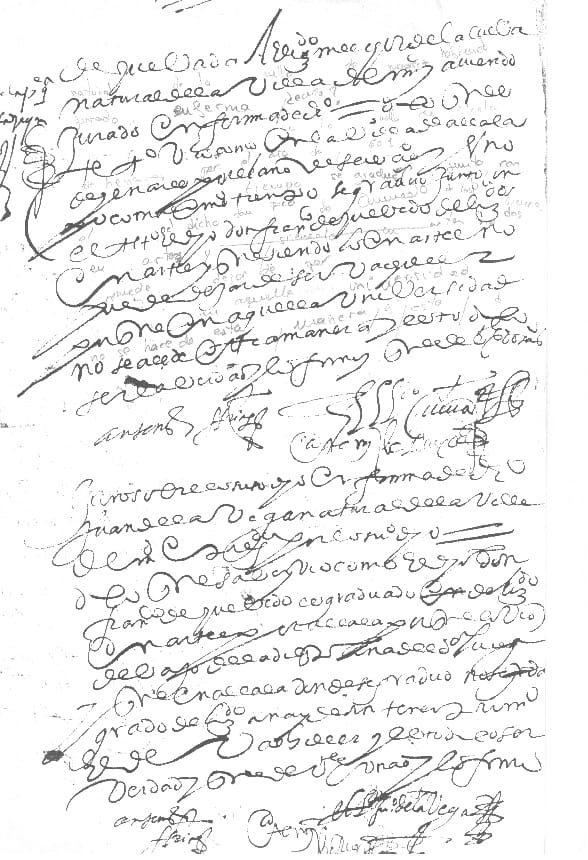

Por Desconocido siglo XVII, Pablo Juralde Pou fotógrafía – CC BY-SA 3.0,

Análisis Histórico y Paleográfico de la Escritura Procesal Encadenada

Raymond Orta Martínez Investigación asistida por IA

I. Introducción: Definición y Contextualización de un Reto Paleográfico

A. El Objeto de Estudio: Definiendo la «Procesal Encadenada»

En el vasto universo de la paleografía iberoamericana, pocas escrituras comandan el mismo nivel de respeto y temor reverencial que la letra procesal encadenada. Esta grafía, también conocida en la terminología de la disciplina como procesal de cadenilla, no es meramente un tipo de escritura, sino la manifestación más extrema y cursiva de la familia de las escrituras procesales.1

Su característica definitoria, que le da el nombre, reside en su ductus y ejecución. La cadenilla es una técnica gráfica en la cual el escriba, primando la velocidad por encima de cualquier otra consideración (incluyendo la claridad, la estética o la regularidad), «trazaba de un tirón y sin levantar la pluma líneas enteras».1 Esta ligadura continua, donde el útil de escritura apenas se separa del soporte, transforma la escritura de una secuencia de grafemas discretos en un continuum gráfico. La unidad de escritura deja de ser la letra o incluso la palabra; se convierte en la línea misma.

Es fundamental establecer una distinción taxonómica. La «letra procesal» es una familia de escrituras que surgió en la Corona de Castilla. Dentro de esta familia, la procesal encadenada representa la facies (o apariencia) más cursiva, degenerada y compleja. Su morfología no se define por un canon de formas estables, como podría ser la gótica angular 2, sino por el movimiento que la produce. Esta primacía del movimiento sobre la forma es la clave analítica para comprender su naturaleza.

B. El «Reto Paleográfico» en la Archivística Hispánica

La procesal encadenada, junto con su precursora inmediata, la letra cortesana, se consideran «dos de sus más genuinas manifestaciones» de la cultura escrita en la Corona de Castilla durante la transición del siglo XV al XVI.3 Su estudio no es un mero ejercicio académico; es una necesidad imperativa para la archivística y la historiografía.

Estas grafías están dotadas de un «nivel de complejidad alto».3 Para el paleógrafo no iniciado, y ciertamente para el historiador o el filólogo, los documentos redactados en esta escritura se presentan como un muro casi infranqueable. Constituyen un perpetuo «reto paleográfico» que obliga a los profesionales de archivo, bibliotecólogos y documentalistas a un «esfuerzo de estudio y actualización continua».3 Esta dificultad es la responsable de que vastas secciones de los archivos históricos iberoamericanos permanezcan inéditas o insuficientemente exploradas.

C. Visión General del Argumento

Este informe analizará la procesal encadenada no como un tipo caligráfico estático, sino como el resultado de un proceso histórico y el catalizador de una crisis de legibilidad. Se trazará su genealogía, demostrando cómo evolucionó (o «degeneró») a partir de la letra cortesana. Se analizarán las causas socio-funcionales de esta transformación, identificando la velocidad de la burocracia judicial como su motor principal.

Posteriormente, se disecarán sus componentes morfológicos—la cadenilla y el sistema de letras trabadas—para explicar la mecánica de su ilegibilidad. Finalmente, se examinará su inevitable declive y sustitución por un paradigma gráfico radicalmente opuesto: la letra humanística.

El argumento central es que la procesal encadenada representa el cénit y el colapso de la tradición gótica cursiva nativa ibérica. Es el producto final de una tradición gráfica que, en su búsqueda de la máxima velocidad, se optimizó a sí misma hasta el punto de la autodestrucción funcional, siendo finalmente reemplazada por una importación cultural (la itálica o humanística 1) que priorizaba una virtud completamente diferente: la legibilidad.

II. Genealogía: De la Gótica Cursiva a la Letra Cortesana

A. El Sustrato Gótico

La procesal encadenada no emerge de un vacío. Es la descendiente final de la gran familia de escrituras góticas que dominó Europa desde el siglo XII.2 Mientras que la gótica textura (angular, escolástica) se consolidaba en el ámbito librario 2, en el mundo documental y privado florecían variantes cursivas (identificadas genéricamente como «gothica cursiva» 4). Estas variantes, que priorizaban la rapidez sobre la caligrafía, forman el sustrato del que nacerían las escrituras documentales específicas de la Corona de Castilla.

B. El Advenimiento de la Letra Cortesana: La Escritura de la Nueva Monarquía

El precursor directo y la matriz de la procesal es la letra cortesana. El contexto de su origen no es meramente caligráfico, sino profundamente político. Fue «Instaurada por los reyes católicos en todos sus reinos durante el siglo xv».2 Este acto de instauración debe entenderse como un componente clave en la construcción del Estado moderno; es un esfuerzo de centralización y estandarización que acompaña la unificación de los reinos y la creación de una burocracia real centralizada.

Su ámbito funcional le dio su nombre: era «la más utilizada en los documentos reales», la escritura «que efectuaba la corte».2 Morfológicamente, la cortesana ya presentaba rasgos de complejidad. Se caracterizaba por «letras que presentan líneas prolongadas que forman espirales y curvas que en ocasiones envuelven a las palabras».2 Además, desarrolló un sistema de «abreviaturas abundantes» que, crucialmente, se encontraban «envueltas en trazos redondeados y horizontales».2

Estos rasgos (espirales, curvas envolventes, abreviaturas «envueltas») ya contienen las semillas de la ilegibilidad. Aunque en su origen pudieron servir como elementos de solemnidad o, más pragmáticamente, como mecanismos contra la falsificación (haciendo más difícil interpolar texto), eran inherentemente complejos. La letra cortesana mantenía, sin embargo, un cierto «trazo apretado y redondeado» 5 que le confería regularidad. La procesal no inventará la complejidad, sino que tomará esta complejidad heredada y la someterá a una velocidad extrema, eliminando la regularidad que la hacía (apenas) legible.

III. La Génesis de la Procesal: La Degeneración Cursiva Impulsada por la Necesidad

A. La «Degeneración» de la Cortesana

El nacimiento de la letra procesal se define explícitamente en la literatura paleográfica como el resultado de la «degeneración de la letra cortesana».1 El término «degeneración» aquí no debe entenderse en un sentido moral, sino técnico: una pérdida de la forma canónica en favor de la cursividad.

Este proceso de transformación tuvo un catalizador claro e inequívoco: «La rapidez requerida en la redacción de documentos».5 La burocracia del naciente Imperio Español, con su explosión de litigios, audiencias y papeleo transatlántico, necesitaba una herramienta gráfica que pudiera seguir el ritmo del dictado y la producción masiva de documentos.

El contexto funcional es clave y da nombre a la escritura. Se empleaba «primordialmente, de procesos judiciales» 5 y, por extensión, en «los procesos de la corte y en los tribunales de justicia».1 La procesal es, por tanto, la escritura del aparato judicial y notarial en su máxima expansión.

B. El Proceso de Transformación Morfológica

El análisis de la transformación física de la cortesana a la procesal es revelador. La necesidad de rapidez «comenzó a distender el trazo apretado y redondeado que caracterizaba a la letra cortesana».5 Este «distendimiento» del ductus tuvo dos efectos paleográficos principales e interrelacionados:

- Pronunciación de la Cursividad y Ligazón: El «distendimiento» llevó a «pronunciar con ello su cursividad y la ligazón entre las letras».5 Las letras, liberadas de su forma apretada, fluyen unas en otras, buscando el enlace más rápido.

- Incremento del Sistema Abreviativo: La velocidad también se optimizó «incrementando el empleo de abreviaturas».5 Se abrevia más y de formas más extremas, ya que el escriba asume un contexto de lectura especializado.

Este proceso de transformación se sitúa cronológicamente «a finales del siglo XV para desarrollarse plenamente en el siglo XVI».5

C. La Paradoja Funcional: La Escritura como Barrera

Esta génesis revela una profunda paradoja funcional. La procesal encadenada encarna una crisis de «forma contra función». La función primaria (velocidad de escritura, o celeritas) se impone de manera tan radical que destruye la forma (la morfología regular de las letras). Al destruir la forma, anula la función secundaria y esencial de la escritura: la legibilidad para el receptor.

Cada una de las optimizaciones morfológicas beneficia exclusivamente al escritor (le permite ir más rápido), mientras que cada una de ellas es directamente perjudicial para el lector. La procesal encadenada es, en esencia, una escritura optimizada para el output (emisión) a expensas catastróficas del input (recepción).

Sin embargo, esta barrera a la lectura, que culmina en una grafía «difícil de leer para los ajenos» 6, no fue necesariamente un efecto secundario indeseado. Pudo ser una característica funcional implícita. En los contextos de uso (procesos judiciales 1, notarías 7 y gremios profesionales como médicos y boticarios 6), la información es especializada y el poder reside en su interpretación.

Una escritura que solo los miembros del gremio (escribanos, notarios, abogados, boticarios) pueden leer con fluidez actúa como un eficaz mecanismo de gatekeeping (control de acceso). Refuerza el monopolio del escribano sobre el acto del registro y el monopolio del juez sobre la interpretación de ese registro. Por lo tanto, la «degeneración» 1 es un término peyorativo solo desde la perspectiva del profano. Desde la perspectiva del escribano de procesos del siglo XVI, era una especialización gráfica altamente funcional.

IV. Análisis Paleográfico de la Procesal Encadenada: Morfología de la Ilegibilidad

A. Características Gráficas Generales

La morfología base de la letra procesal que emerge de esta transformación es, por definición, caótica. Se caracteriza por «letras amplias, de gran módulo, irregulares».5 Esta irregularidad es su principal atributo: la forma de un mismo grafema puede variar drásticamente no solo entre escribas, sino en la misma línea, dependiendo de las letras a las que esté ligada.

B. El Dúo Dinámico de la Ilegibilidad: Cadenilla y Trabazón

La ilegibilidad extrema de la procesal encadenada no se debe a un solo factor, sino a la sinergia de dos técnicas de ligadura llevadas a su máxima expresión.

- La Cadenilla (Ligadura Horizontal): Esta es la técnica descrita en 1: «trazaban de un tirón y sin levantar la pluma líneas enteras». El resultado directo de esta ligadura horizontal continua es que «complica la separación entre distintas palabras».5 La barra de la ‘t’ se convierte en el trazo de unión con la siguiente letra; el bucle final de una ‘s’ se transforma en el bucle inicial de una ‘e’. Los espacios en blanco entre palabras, fundamentales para la segmentación y la lectura, desaparecen o se vuelven ambiguos, fundiendo la línea en una sola entidad gráfica.

- El Sistema de «Letras Trabadas» (Ligadura Vertical/Interna): Simultáneamente, la escritura hispánica de este período vio el «triunfo… del sistema de ‘letras trabadas'».3 Este concepto, más complejo que la cadenilla, se refiere a la unión de trazos de letras adyacentes de formas no estándar, a menudo verticales o diagonales, creando un «enrejado» gráfico. Por ejemplo, el trazo descendente de una ‘p’ puede cruzarse y unirse con el trazo ascendente de una ‘l’ en la línea inferior, o los trazos internos de las letras se ligan entre sí de formas anárquicas.

Cuando un escriba emplea ambas técnicas simultáneamente, el resultado es una «malla» gráfica bidimensional. La cadenilla (ligadura horizontal) se entrelaza con la trabazón (ligadura vertical/interna). Esto crea un continuum gráfico donde es prácticamente imposible para el ojo no entrenado segmentar las unidades mínimas (letras) y, por consiguiente, las unidades semánticas (palabras). Es esta sinergia la que «dificulta la interpretación de la letra» 5 y la que le ha ganado el apelativo de «endemoniada» 8 entre los paleógrafos.

C. La Hipertrofia del Sistema Abreviativo

Sobre esta matriz gráfica ya compleja, la procesal proyecta un sistema abreviativo hipertrofiado. Hereda las «abundantes» abreviaturas «envueltas en trazos» de la cortesana 2 y las «incrementa».5 Las abreviaturas (a menudo por contracción extrema, suspensión o mediante signos especiales) no se escriben como entidades separadas, sino que se fusionan con la cadenilla. El trazo que indica una abreviatura puede ser, al mismo tiempo, el trazo de ligadura con la siguiente palabra, haciendo imposible distinguir dónde termina una palabra abreviada y dónde comienza el trazo de la abreviatura.

D. Hibridismo y Anarquía Grafemática

A nivel de grafema, reina la irregularidad. El escriba no busca la forma canónica de la letra, sino el trazo más eficiente. Un ejemplo claro es el «hibridismo» en el uso de la letra ‘s’. Un mismo escriba puede emplear, en un mismo párrafo, la ‘s’ alta (larga), la ‘s’ de doble curva (o sigmática) y una ‘s’ final que se asemeja a una ‘e’, dependiendo no de una regla ortográfica, sino de la facilidad de enlace.9 Esta anarquía grafemática no es un defecto estilístico, sino un artefacto de la velocidad: el escriba utiliza el alógrafo que es más fácil de encadenar desde el trazo de la letra anterior, abandonando la regularidad del ductus.

E. Tabla Comparativa de Contextualización

Para comprender la singularidad de la procesal encadenada, es imprescindible compararla con su antecesora (la cortesana) y con la escritura que la reemplazará (la humanística). La siguiente tabla sintetiza las características paleográficas clave discutidas.

Tabla 1: Comparativa de Características Paleográficas (Siglos XV-XVII)

| Característica | Letra Cortesana (c. 1425-1525) | Letra Procesal Encadenada (c. 1480-1640) | Letra Humanística (Itálica) (c. 1450-…) |

| Genealogía | Gótica cursiva castellana | «Degeneración» de la Cortesana 1 | Renacentista, neo-carolingia |

| Nivel de Cursividad | Alto | Extremo («cadenilla») 1 | Moderado (ligada pero no encadenada) 2 |

| Morfología | «Apretado y redondeado» 5, «espirales y curvas» 2 | «Amplias, de gran módulo, irregulares» 5 | «Clara y regular», «inclinación a la derecha» 1 |

| Ligaduras | Abundantes | Sistema de «letras trabadas» 3; cadenilla 1 | Letras unidas de forma regular 2 |

| Separación de Palabras | A menudo deficiente | Muy deficiente, «complica la separación» 5 | Clara y sistemática |

| Sistema Abreviativo | «Abundantes», «envueltas en trazos» 2 | «Incrementando el empleo» 5, muy complejo | «Sencillo y no presenta particularidades» 2 |

| Legibilidad | Difícil | Muy difícil, «reto paleográfico» 3, «endemoniada» 8 | «Fácilmente» legible 1 |

| Contexto de Uso | Documentos reales, Corte 2 | Procesos judiciales 1, notarías 7 | Ámbito humanista, imprenta, cancillería 1 |

V. Cronología y Ámbito de Uso: El Dominio de la Burocracia (c. 1480-1640)

A. Marco Cronológico: El Guion del Imperio Habsburgo

El ciclo de vida de la letra procesal encadenada está intrínsecamente ligado al auge y consolidación del Imperio Español.

- Nacimiento: Su formación comienza «a finales del siglo XV» 5, coincidiendo con la centralización administrativa de los Reyes Católicos.

- Apogeo: Alcanza su «pleno desarrollo en el siglo XVI» 5 y se utiliza «con mayor abundancia en el XVII».1

- Período de Dominio: Diversas fuentes sitúan su dominio en el período comprendido entre c. 1480 y c. 1640.10

- El Punto de Inflexión: Un estudio de caso sobre el «Registro de Ejecutorias» de Valladolid proporciona una fecha de defunción extraordinariamente precisa: «A partir de 1648 no hay testimonios de escritura procesal» en dichos registros.6

Este ciclo vital (c. 1480-1648) coincide casi exactamente con el arco del poder de los Habsburgo en España, desde la consolidación del poder de los Reyes Católicos hasta la Paz de Westfalia. La procesal encadenada es, literalmente, la escritura sobre la que se administró el imperio. Fue el software gráfico sobre el que corrió el sistema operativo de la burocracia imperial, capaz de gestionar la «enorme producción documental» 3 que generaban las audiencias, los consejos y los virreinatos.

B. Ámbito Geográfico: Un Imperio de Papel Ilegible

El origen y núcleo de la escritura se sitúa en la «Corona de Castilla».3 Sin embargo, como herramienta administrativa de la monarquía, fue exportada junto con la burocracia que la utilizaba. Se implantó en todos los territorios del imperio, convirtiéndose en la «escritura paleográfica iberoamericana» por excelencia.11 Los archivos de México, Lima o Buenos Aires están tan repletos de esta grafía como los de Sevilla o Simancas.

C. Ámbito Funcional: Los Productores de la «Enorme Producción Documental»

La procesal no era una escritura para todos los usos. Era una herramienta profesional altamente especializada.

- El Núcleo Judicial: Su nombre lo indica. Se usaba en «procesos de la corte y en los tribunales de justicia» 1 y en la redacción de «procesos judiciales».5 Los «Registro de Ejecutorias» son un ejemplo perfecto de este uso.6

- La Práctica Notarial: Junto a los escribanos de corte, los notarios fueron los grandes usuarios de esta escritura, como lo demuestran los «Protocolos notariales» de la época, que contienen ejemplos fechados en 1529 y 1636.7

- La Práctica Profesional: El ethos de la procesal (rapidez y exclusividad gremial) se extendió a otras profesiones. Un ejemplo fascinante es el del médico Juan de Peñaranda, quien escribía «rápidamente» sus recetas en una «humanística bastarda difícil de leer para los ajenos a los ambientes de la medina y la farmacia», sabiendo que solo el boticario destinatario podría entenderla.6 Este caso ilustra perfectamente la mentalidad procesal: una escritura como código críptico entre especialistas.

Esta especialización funcional nos lleva a una aparente contradicción legal. ¿Por qué el sistema de justicia 1, que teóricamente debería valorar la claridad y la precisión, adoptó como estándar la escritura más ambigua e ilegible, una que «complica la separación entre distintas palabras»?5 La respuesta es que el poder del sistema no residía en la claridad del documento para el público, sino en el monopolio de su interpretación por parte del sistema. El hecho de que el «Registro de Ejecutorias» 6 estuviera escrito en procesal garantizaba que solo el propio tribunal y sus escribanos pudieran interpretar con autoridad los registros del tribunal. La ilegibilidad no era un fallo del sistema; era el sistema, protegiendo la autoridad judicial de la auditoría externa o la interpretación profana.

VI. El Declive y la Sucesión Humanística (c. 1640s)

A. La Competencia: El Paradigma de la Claridad Humanística

La letra procesal encadenada no existía en el vacío. Durante todo su período de apogeo, coexistió con una competidora que representaba una filosofía de la escritura radicalmente opuesta. Esta era la «Escritura itálica» 1, también conocida por sus diversos nombres funcionales y morfológicos: «cursiva», «bastardilla» o «cancilleresca».1 Hoy, la englobamos bajo el término de «escritura humanística».6

Esta escritura, una importación del Renacimiento italiano, era el antónimo deliberado de la procesal. Sus características definitorias eran: «clara y regular», diseñada para que «se lee fácilmente», y poseedora de un «sistema de abreviación» que era «sencillo y no presenta particularidades especiales».1

B. La Victoria de la Legibilidad

El declive de la procesal no fue una evolución lenta, sino una extinción causada por la victoria de esta competidora superior. El punto de inflexión, como se señaló, puede datarse con precisión en la década de 1640. El estudio del «Registro de Ejecutorias» es tajante: «A partir de 1648… Todo se escribe ya en humanística».6

Las causas de esta sustitución total son múltiples y reflejan un cambio cultural profundo:

- La Imprenta: La invención de la imprenta, que adoptó tipos humanísticos (romanos) e itálicos, creó un nuevo estándar de legibilidad y regularidad. Como señala un análisis, «A partir de entonces los textos impresos fueron mucho más fáciles de interpretar que los manuscritos».1 Esta nueva expectativa de claridad devaluó las escrituras manuscritas crípticas y gremiales.

- La Cultura del Renacimiento y la Ilustración: El ethos humanista valoraba la claridad, la razón y el acceso al conocimiento, en directa oposición al ethos gótico de la complejidad y el conocimiento gremial hermético. La procesal era la escritura de la tradición escolástica y judicial medieval; la humanística era la escritura de la nueva ciencia y el humanismo.

- Ineficiencia Burocrática: Aunque la procesal optimizaba la velocidad del escriba, creaba cuellos de botella masivos en la recuperación de la información. Es muy probable que la propia burocracia imperial se ahogara en sus propios registros ilegibles, haciendo necesaria una reforma por la claridad (la adopción de la humanística) simplemente para seguir funcionando.

Este enfrentamiento no fue una mera evolución estilística, sino una guerra entre dos filosofías de la escritura. La filosofía procesal (gótica) optimizaba la velocidad de escritura. La filosofía humanística (renacentista) optimizaba la facilidad de lectura. En una cultura cada vez más amplia, letrada e interconectada (gracias a la imprenta y la expansión global 1), la facilidad de lectura (comunicación) se convirtió en una virtud más valiosa que la velocidad de escritura (registro).

El fantasma de la procesal, sin embargo, sobrevivió. El ethos de la escritura procesal (velocidad extrema + audiencia especializada + indiferencia por la legibilidad del profano) no desapareció. El ejemplo del Dr. Peñaranda en el siglo XVII, escribiendo «rápidamente» una receta «difícil de leer para los ajenos» 6 en una humanística bastarda, es la transposición de este ethos a la nueva grafía. La infame «mala letra» de los médicos de hoy, mencionada como una queja histórica 1, es el eco cultural, el último fantasma de la procesal encadenada: la supervivencia de una escritura funcional-gremial en un mundo que, nominalmente, ha elegido la claridad humanística.

El Legado del «Archivo Oscuro»

A. Síntesis: La Procesal Encadenada como Artefacto Histórico

La letra procesal encadenada es mucho más que una curiosidad paleográfica. Es el punto culminante y la crisis terminal de la cursividad gótica castellana. Fue una herramienta gráfica forjada en la intersección de tres fuerzas históricas: la necesidad de velocidad de una burocracia imperial en expansión 5, la centralización política de un estado moderno temprano 2 y el monopolio del conocimiento de los gremios profesionales y judiciales.1

Su trayectoria—desde la cortesana de los Reyes Católicos, pasando por la cadenilla del apogeo de los Habsburgo, hasta su sustitución por la humanística a mediados del siglo XVII 6—es un microcosmos de la transición de la mentalidad medieval-gótica (compleja, gremial, críptica) a la renacentista-humanista (clara, abierta, regular).

B. El Legado: La Encriptación de la Historia

El legado más tangible y problemático de la procesal encadenada es la «enorme producción documental» 3 que generó y que hoy satura los archivos de España 7 e Iberoamérica.11

Debido a su «nivel de complejidad alto» 3, esta escritura actúa como una barrera de acceso formidable. Ha «encriptado» eficazmente vastas porciones del archivo histórico del Imperio Español. Su estatus notorio como «reto paleográfico» 3 y su descripción como «endemoniada» 8 no son hipérboles. Significan que el acceso directo a las fuentes primarias de los siglos XVI y XVII está reservado a una élite de especialistas con formación avanzada.

Esto crea un «archivo oscuro», inaccesible no solo para el público, sino para la mayoría de los historiadores, economistas y científicos sociales cuyas metodologías no incluyen el desciframiento de esta grafía. La historia del imperio, sus litigios, su economía y las vidas de sus gentes están encerradas en esta cadenilla. El futuro del estudio de esta escritura, por lo tanto, no reside únicamente en la «actualización continua» 3 de los paleógrafos humanos, sino también en el desarrollo de herramientas de «Inteligencia Artificial y Reconocimiento Automático de Texto Manuscrito» 12 que, un día, puedan romper el código de la procesal encadenada y desvelar los secretos que ha guardado durante cuatro siglos.

Fuentes

- Paleografía. Tipos de escritura y su identificación – ACTA, accessed November 6, 2025, https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/082001.pdf

- Diccionario de abreviaturas novohispanas Ak’ab ts’ib – Tipos de escritura, accessed November 6, 2025, https://www.iifilologicas.unam.mx/dicabenovo/index.php?page=tipos-de-escritura

- Paleografía: letras cortesana y procesal encadenada – FESABID, accessed November 6, 2025, https://www.fesabid.org/eventos/paleografia-letras-cortesana-y-procesal-encadenada/

- MANUAL PALEOGRAFIA LATINA – revista de paleografía, accessed November 6, 2025, https://revistagrafos.files.wordpress.com/2013/03/manual_paleograf.pdf

- Descripción: La escritura paleográfica iberoamericana: letras procesales y encadenadas – Sistema Nacional de Repositorios Digitales, accessed November 6, 2025, https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/CONICETDig_812778b228ebbc48f4b9e84e7f139fd5

- Días de otoño, tardes de archivo, accessed November 6, 2025, https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/43826/La-escritura-procesal.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- al pie de la letra, accessed November 6, 2025, https://estaticoarchivo.carm.es/adjuntos/DOC24595292121_499_Delagotica.pdf

- Carta de venta en letra procesal “endemoniada” – Paleografías Americanas, accessed November 6, 2025, https://paleografi.hypotheses.org/635

- MEDIANTE TRATOS Y LETRAS. DE LA GÓTICA PROCESAL A LA HUMANÍSTICA CURSIVA EN LAS PALMAS (1571), accessed November 6, 2025, https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6144/RHC_199_(2017)_02.pdf?sequence=1

- Español: Escritura manuscrita – BYU Script Tutorial, accessed November 6, 2025, https://script.byu.edu/espanol-manuscrito/alfabeto/escritura-manuscrita

- La escritura paleográfica iberoamericana: letras procesales y encadenadas, accessed November 6, 2025, https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/123678

- Paleografía: un puente hacia el conocimiento de la escritura antigua – New Spain Fleets, accessed November 6, 2025, https://wp.lancs.ac.uk/newspainfleets/?p=1087